早上起来收到陶同学的提醒,才意识到距离上一篇博客已经是将近半年的时长。在这漫长的看似丧失表达欲的几个月里,从最初的的错愕、愤怒,再到疲惫,和些许的麻木。抱着“多读书、少上网”的理念,至少这一年保持了记日记的习惯——五年日记记到第二年,开始变得有趣了起来,不同年份同一天的纵向对比因为书写而具象。

与此同时,也因疫情的爆发,似乎让我对社交媒体再次产生了怀疑——曾经刚接触网络时,为发生在诸如论坛等平台上自由自在的畅谈交流而雀跃不已,而如今各种各样的社交平台在不停地把阅读和表达变得“便利”——更为短小的篇幅,更具情绪化的表达,视觉呈现大于文字书写等等。

年初获赠一本《娱乐至死》,这份迟到的阅读在当下的情形似乎又再次得到了验证。书中关于印刷术时代和电视机时代的对比和对技术的批判,放到今日盛行的社交媒体时代,仍有精确的批评。作者反对技术中性论,“每种技术都有自己的议程,都是等待被揭示的一种隐喻”,并以电视机时代之初为例,美国电视节目的盛行和电视销量的高升,“而与此同时,美国的道德和政治威信在全世界范围内大大下降了。美国的电视节目之所以供不应求,并不是因为人们热爱美国,而是因为人们热爱美国的电视”。

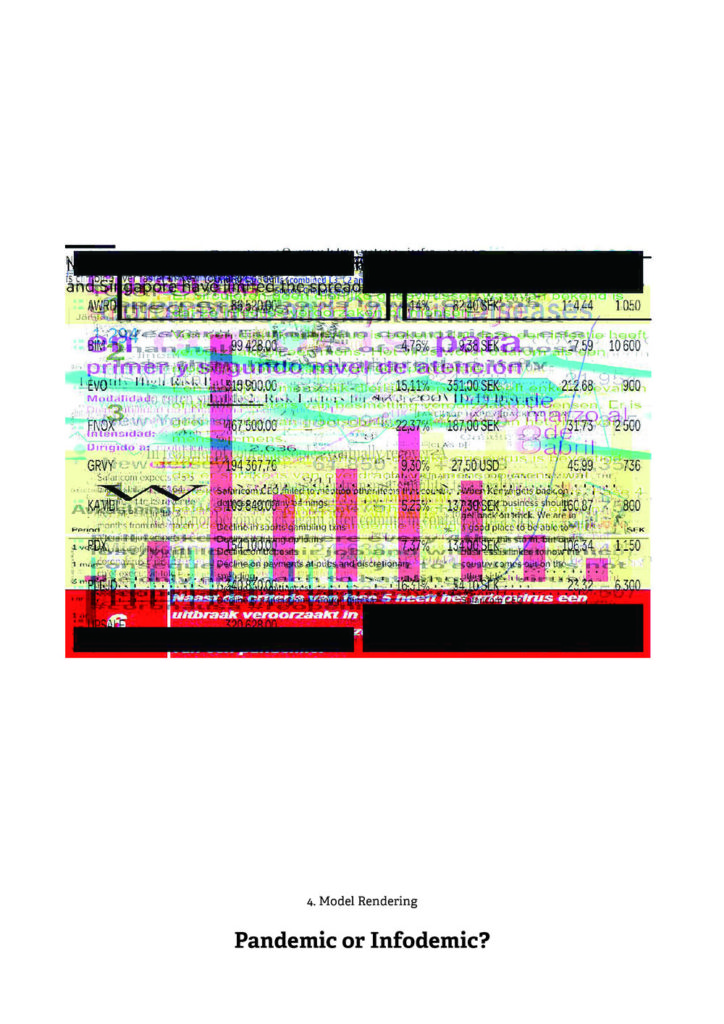

机缘巧合,这学期选修的一门课可以自选感兴趣的话题,在Twitter平台上收集相关数据并整理汇总。虽然这门课旨在给建筑学生对于Machine Learning有更进一步的了解,而鉴于我们仍然缺乏写代码的能力,所以作业最后能涉及和讨论的还很有限。

——— 我是一条分割线 ———

(初期的时候想过以瑞士为研究对象,但似乎瑞士人偏爱Instagram明显多于Twitter,而教席写的代码只针对Twitter并且语言分析功能只针对英语,只能作罢。)

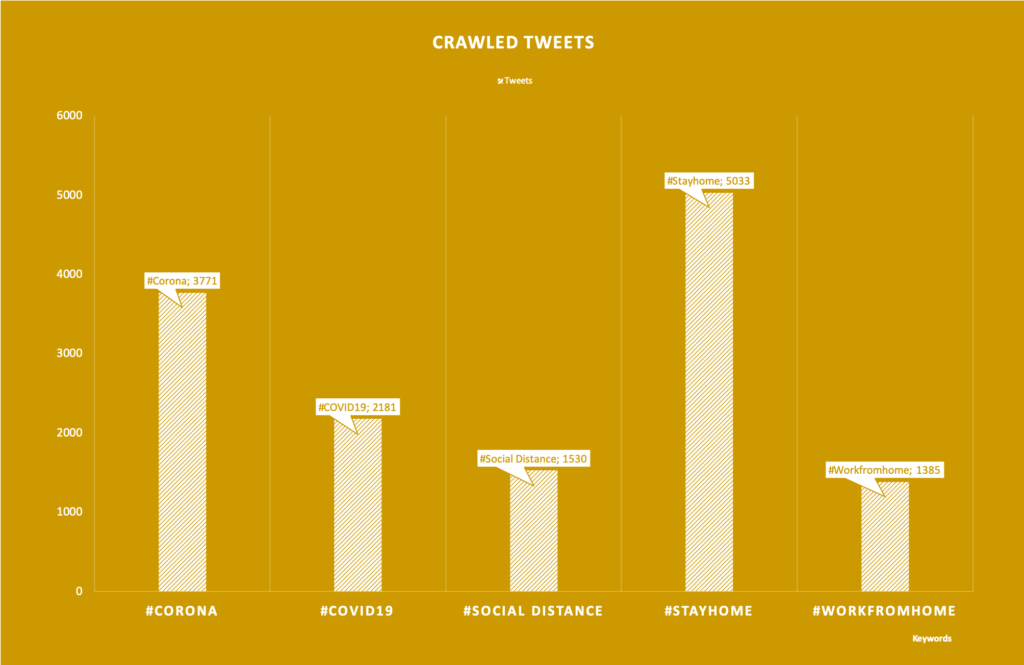

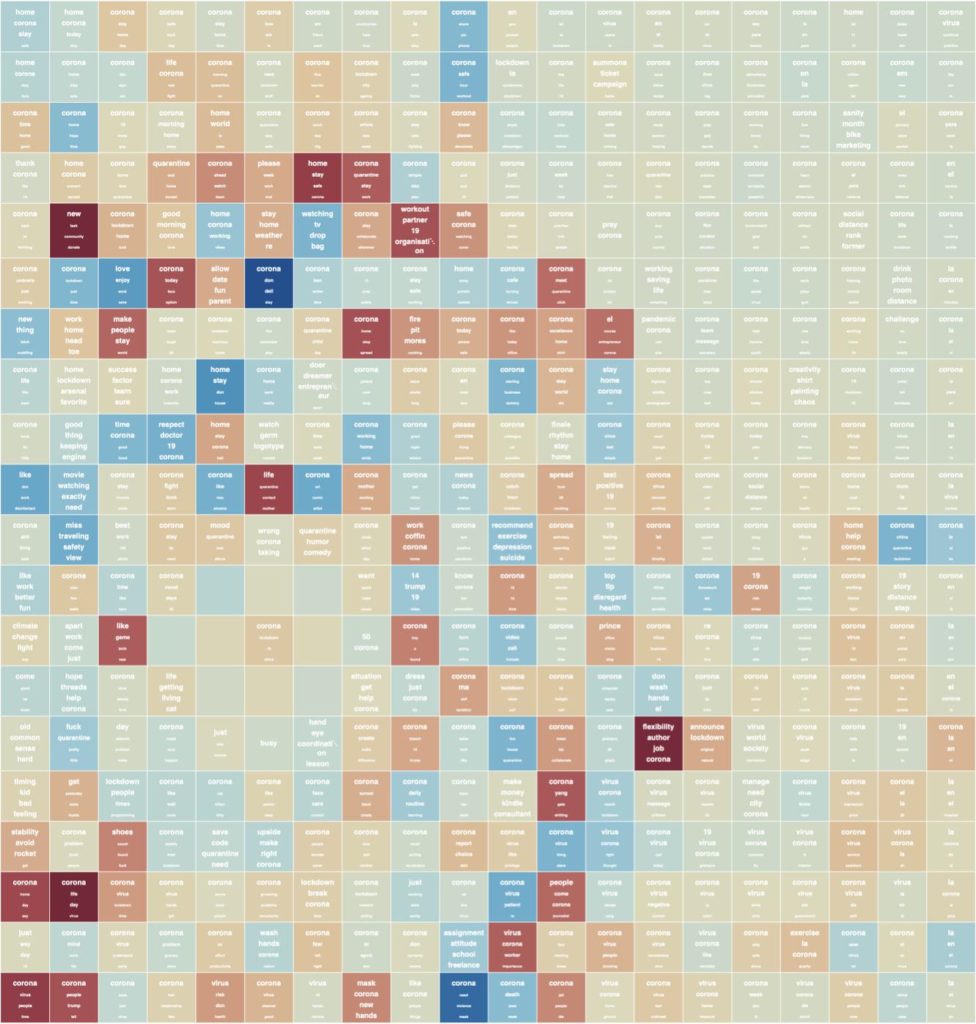

最后选择了推特首页上最受欢迎的与疫情相关的五个标签,收集了从2月到4月的推特内容,大致数据分布如下。

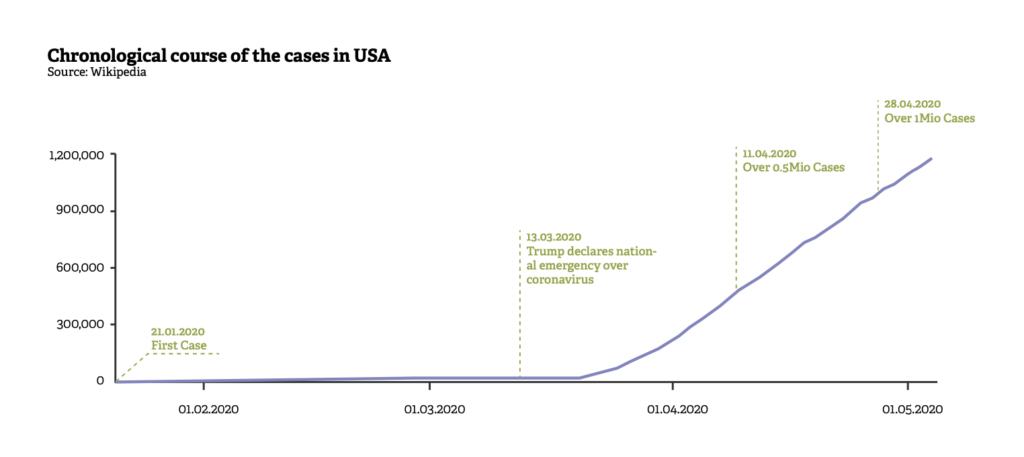

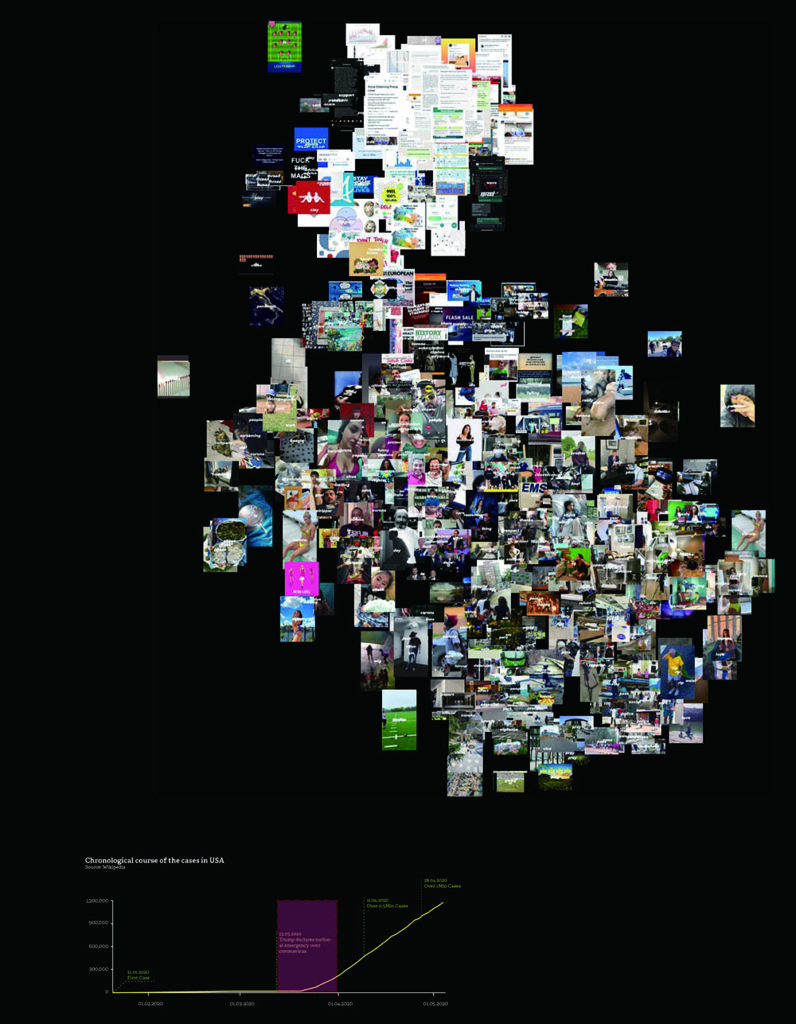

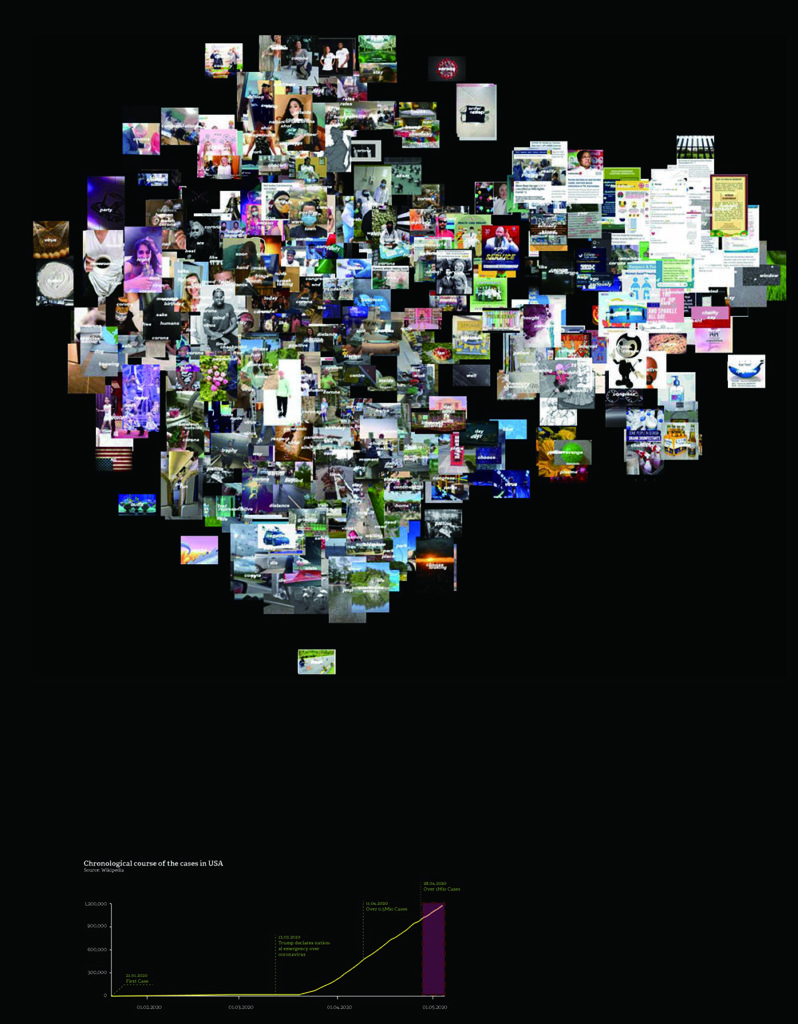

我们其实最感兴趣的点,不仅仅是疫情期间人们在社交平台上分享的内容,更是随着疫情发展人们在社交平台上的反应和变化。我们把数据以两周为单位再进行一次观察。

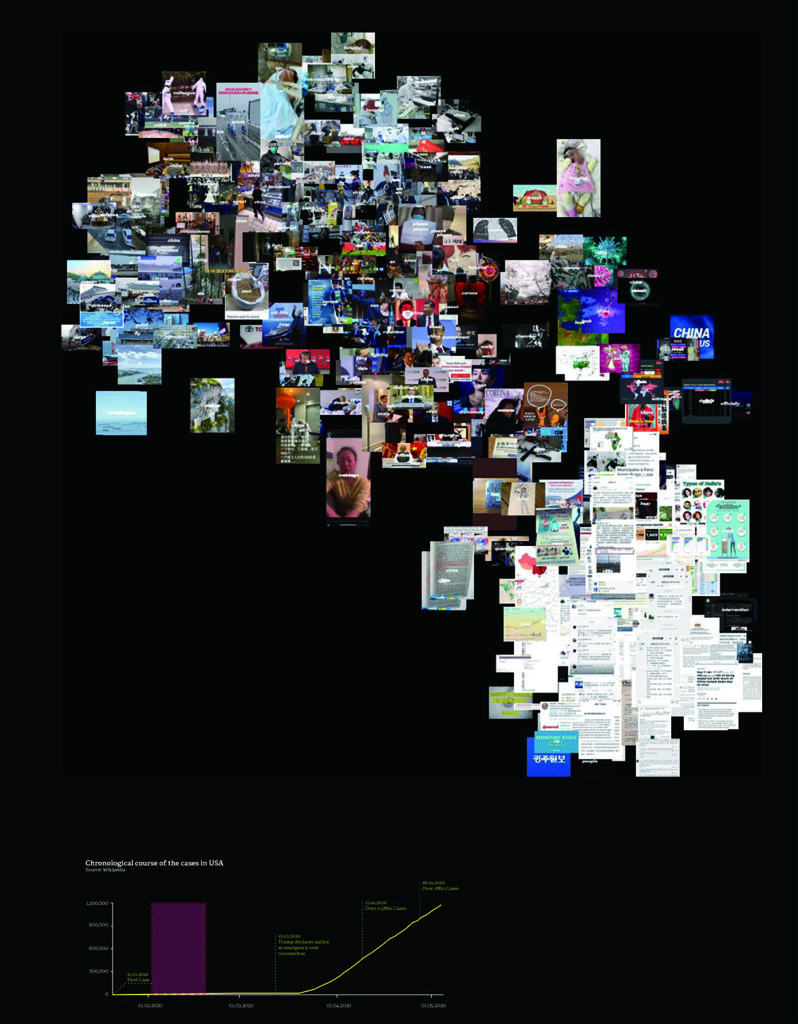

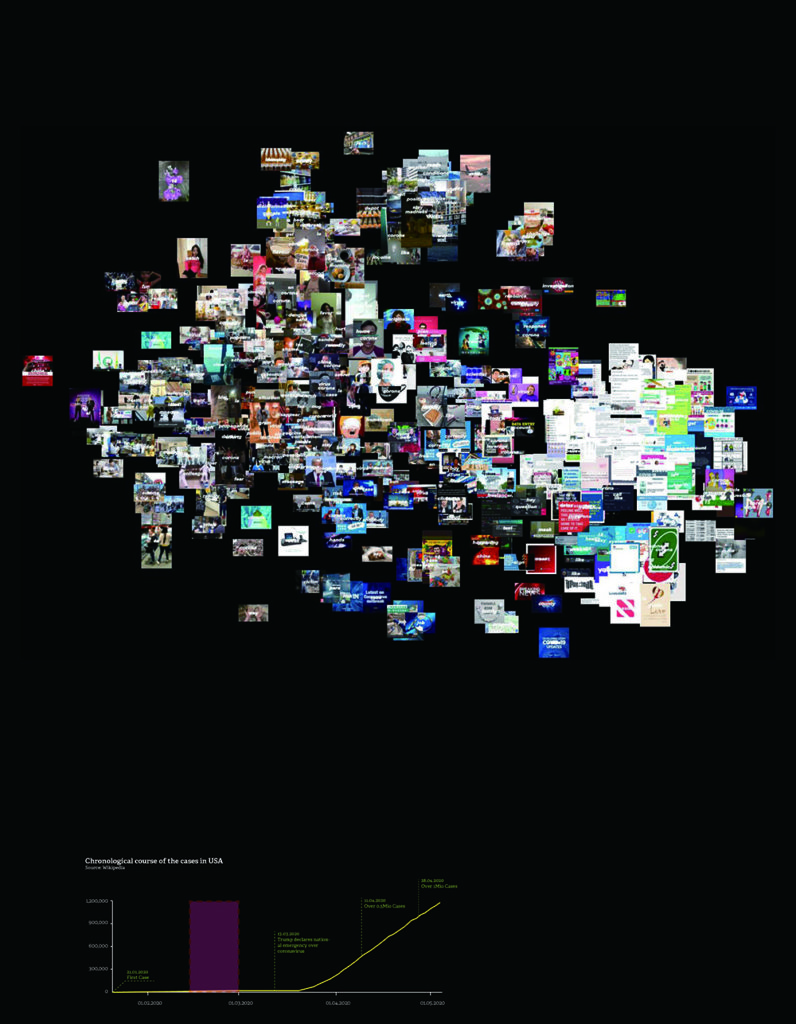

当然这份小作业并未有什么深度的发现和见解,仅是管中窥豹,对于社交媒体的动向略知一二罢了。还尝试过对推特内容情绪分析,如下图,情绪越强烈,颜色也更浓,冷色调代表负面情绪,暖色调代表正面情绪。点进去看原文的时候也发现强烈情绪的推特内容更容易得到大量的转发。不过因为能力有限,所以也未能进行进一步分析。

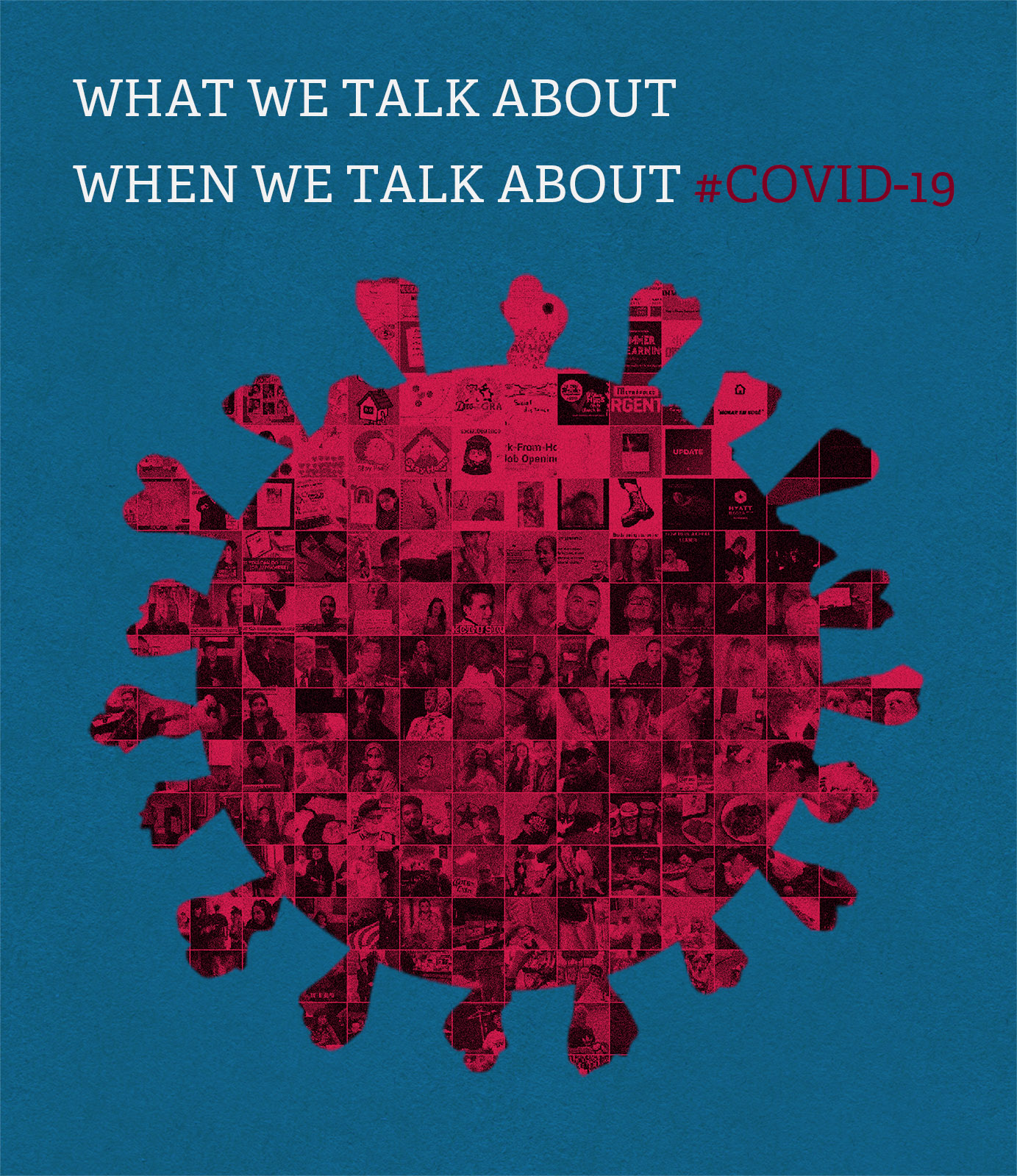

课程的最后我们用了一张拼贴,随机地叠合了我们收集的推特内容,也算是表达了下我们对于疫情期间社交媒体的感受——混乱,以及少上网多看书为好。(捂脸)

(另,对于国内的舆论环境,在言论自由得不到保护的前提下,至少社交媒体使得哨声传得更远,这点我是认同的。)

国内疫情也开始反复咯

少上网多看书,朴实的真理啊

总觉得面对越来越快速刺激视觉化的社交媒体,自己的古老坚持是如此不合时宜。还好还有同盟军。嗷嗷

没想到在这里看到一篇视觉设计很有创意的统计报告,爱了。爱的点除了报告本身,更爱的是永远不会变的鱿鱼的用心和聪慧。我看的时候还在想,如果我接到了一个难的任务,可以代入自己假装是鱿鱼应该会怎么做,这种代入感都会瞬间有了很多勇气和信心。